新民大街焕新开街、好评如潮,成为深受群众和游客喜爱的“亲民大街”;人民广场重新开放,承载着长春人记忆的城市“老地标”焕发“新生机”;全省各地拆围透绿、还路于民,老旧小区改造加快推进……

近年来,吉林省住房城乡建设厅会同有关部门认真贯彻落实省委、省政府的决策部署,出政策、推试点、抓项目,指导市县实施城市更新行动,取得了积极进展,让群众感受到城市更新带来的生活新变化。

——促进城市“单元更新”,2021年~ 2024年,全省改造城镇老旧小区4259个,惠及居民90.6万户,筹集(建设)各类保障房11.1万套。

老旧小区改造中,吉林省结合社区治理体系和能力建设,引导居民协商确定改造后的管理模式、管理规约及议事规则,鼓励居民参与改造方案的制定、工程质量监督、评价和反馈小区改造效果。保障房建设方面,积极申报相关项目,争取中央资金支持,抢抓政策窗口期,加快解决工薪收入、新市民、青年人群体住房困难。

——促进城市“基础更新”,建设改造水、气、热等老旧管道1万公里,上一采暖期低于20℃的供热有效投诉量大幅下降。

制定水、气、热等老旧管道更新改造技术指引,对隐患突出的优先更新改造,加快推进设施智能化。同时,加大绿色建材认证和认证机构培育力度,推广绿色建材适宜技术产品,以政府采购支持绿色建材试点为契机,拓展绿色建材应用工程范围,进一步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例。

——促进城市“内涵更新”,编制省级历史文化保护传承体系规划,新增省级名镇名村5个、历史建筑119处,推动历史文化街区、历史建筑修缮提升和活化利用。

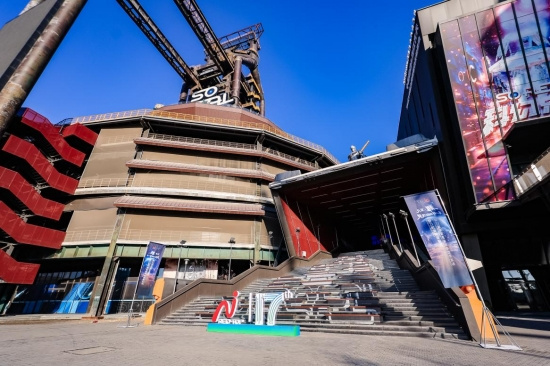

历史文化街区活化利用方面,长春市新民大街历史文化街区今年7月完成保护性修缮并开街。项目以“保护第一、文化引领、开放共享、以人为本”为原则,从“市政提升、院落提升、建筑提升”三个关键方面入手,因地制宜,精准施策,全面提升新民大街的历史文化教育功能,让这条“中国历史文化名街”焕发新生。

——促进城市“管理更新”,出台《执法监督工作实施细则》《行政执法评价负面清单》,开展城市疮疤修复行动。

针对群众关注的市政设施短板,长春市、通化市等地从治缺、治损、治破、治脏、治乱、治旧入手,开展城市疮疤修复行动,通过修补路面、维修井具、更换路名牌等措施,进一步解决影响市容市貌的“常见病”“多发病”,环境品质得以进一步提升。

城市更新是城镇化发展的必然过程。在前不久召开的中共吉林省委十二届七次全会新闻发布会上,省住房城乡建设厅相关负责人表示,将深入学习贯彻中央城市工作会议精神,认真落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》,完善政策、健全机制、抓好项目,高质量推进城市更新工作。

在任务安排上,以“好房子”示范、老旧小区改造等为牵引,全面推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。好房子建设——大力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子,今年打造10个示范项目,同时加强既有建筑改造利用,努力把老房子、旧房子也改造成好房子。好小区建设——继续扎实推进城镇老旧小区整治改造,更新改造老旧管线管道,持续提升老旧小区居住环境、设施条件、服务功能和文化价值。好社区建设——推进老旧街区功能转换、业态升级、活力提升,积极推进城中村改造。好城区建设——加强城市基础设施的建设和改造,保护传承历史文化,推进历史文化街区修复等,让历史文化与现代生活融为一体,相得益彰。

在工作举措上,聚焦为民、便民、安民,加大力度推进城乡环境大排查、大整治、大提升,稳妥推进危险房屋改造,增加群众身边的社区公园和口袋公园,加快解决好群众的急难愁盼问题,创造更加安全舒适的居住条件、更加优美宜人的城市环境。

在组织实施上,坚持因地制宜、精准施策,充分考虑到地区之间、城市之间的差异,合理确定城市更新的重点任务,细化实施路径,下大力气抓好项目谋划、储备,有力有效推进实施。积极探索符合吉林实际的城市建设运营投融资模式,加快完善市政基础设施建设维护的长效机制,把城市更新工作抓得更加务实有序。